他の至宝のいくつか

「ケルズの書」意外にも国宝級のものがいくつかある。せっかくなので見に行った。まずは、トリニティ・カレッジの中にある15世紀ころ作られたという最古のアイリッシュハープ。これをモデルとしてアイルランドの国章、ユーロコインのデザイン、そしてギネス・ビールのシンボルマークが作られた。今回の旅行の一番の残念だった点は、アイリッシュハープの生演奏を見聞できなかったこと。後で書くアイリッシュ・ミュージックの催しの一つに期待していたのだが、ハープは出なかった。また、インフォメーションで訊くと「ダブリンのテンプル・バーで路上演奏でもしてるんでは?」とつれない回答。ギターの路上演奏はしていたがハープ演奏は無かった。ネットで調べるとキルケニーで日曜ごとに演奏会がやられいるようなので、これからアイルランドに行ってハープ演奏を聴いてみよう、と思っている方はよく調べて行ってください。

国章(左)と手元にあった0.1€コイン。アイルランドではほとんどのところでカード決済ができるのでコインはもとより現金は使わなかった。どこでこれを手にしたか記憶が無い。

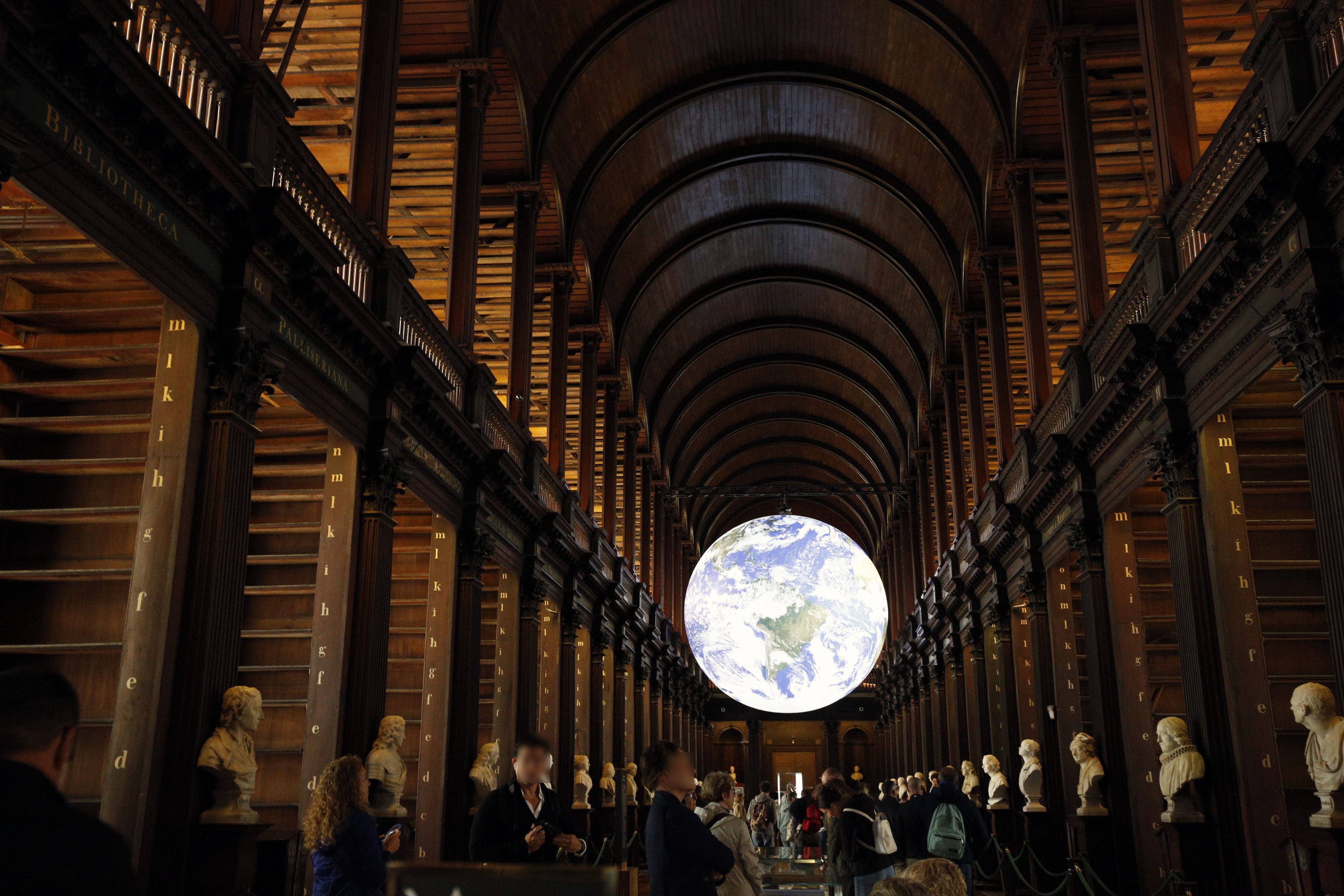

ちなみに、このハープが置かれているのは、観光ルートになっている、トリニティ・カレッジの「ロング・ルーム」という場所。いろんな映画の撮影シーンに使われている有名なところである。

正面の地球は、宇宙から見た地球を模したという球体の大きなイルミネーションオブジェで「ガイア」という。、NASAの撮った精巧な写真の保管プロジェクトとして作られた。そしてこの保存のためにこの「ロングルーム」にあったほとんどの書物が撤去されたとのこと(トリニティ・カレッジのウェブサイトによる)

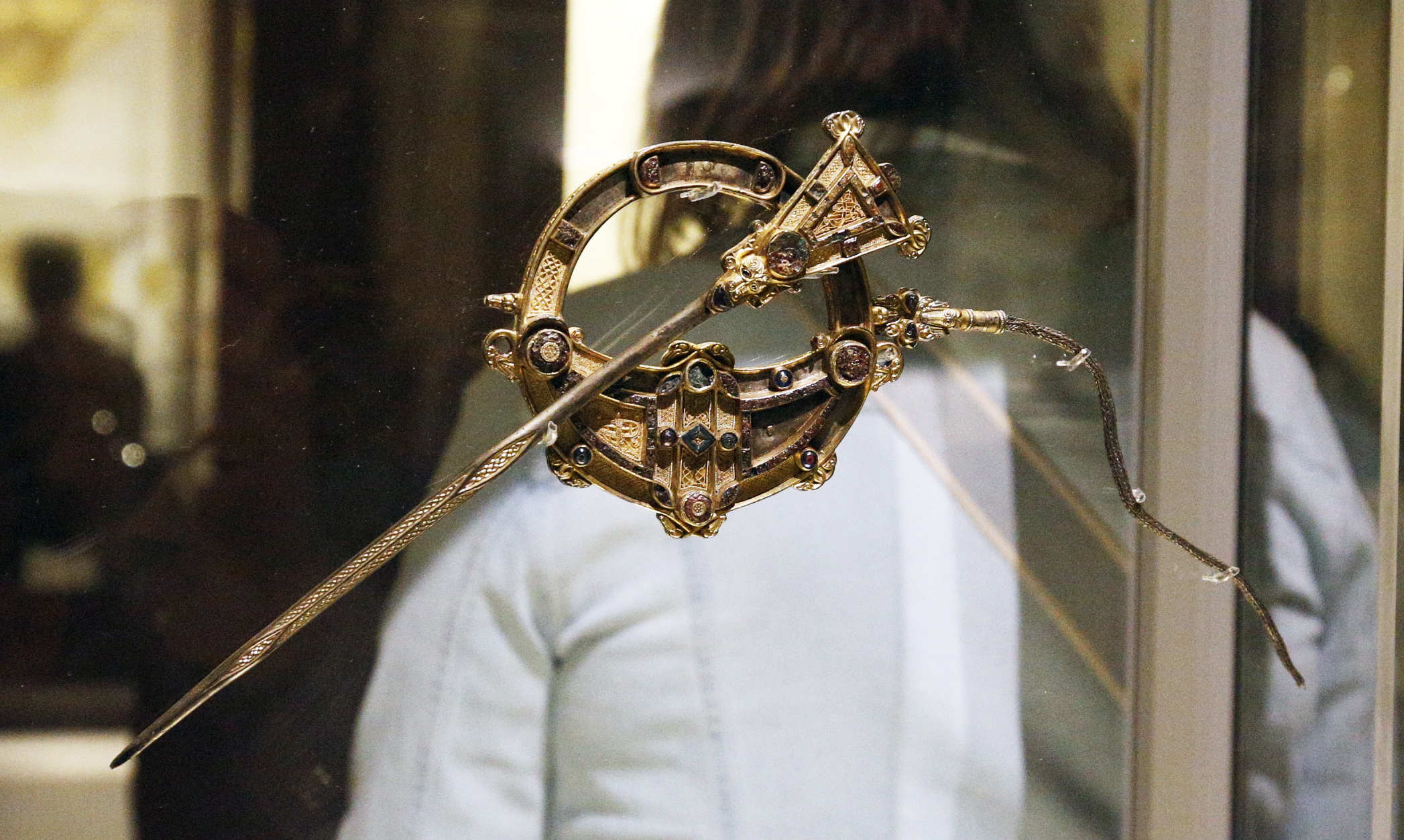

ついで、国立博物館にある「タラのブローチ」。9世紀ころ作られた、衣服を合わせるためのブローチ。タラの丘で発掘されたものではないが、タラの丘に住んだ王の衣服に付けるにふさわしいということから、またこれを初めに所有していた商人がもうけを求めて積極的にこの名で宣伝したため、この名が付けられたという。青銅と銀製のもので、金メッキされ、また複雑な模様の付いた多数の部分から構成されている。多くのガラス製のもので装飾され、ガラス目をもった蛇の装飾もわかる。アイルランド国立博物館は、これを「中世初期のアイルランド人金属工芸家の偉業の頂点」と評している、とのこと(Wikipedia英文「Tara Brooch」の翻訳より)。

「タラ」ブローチ

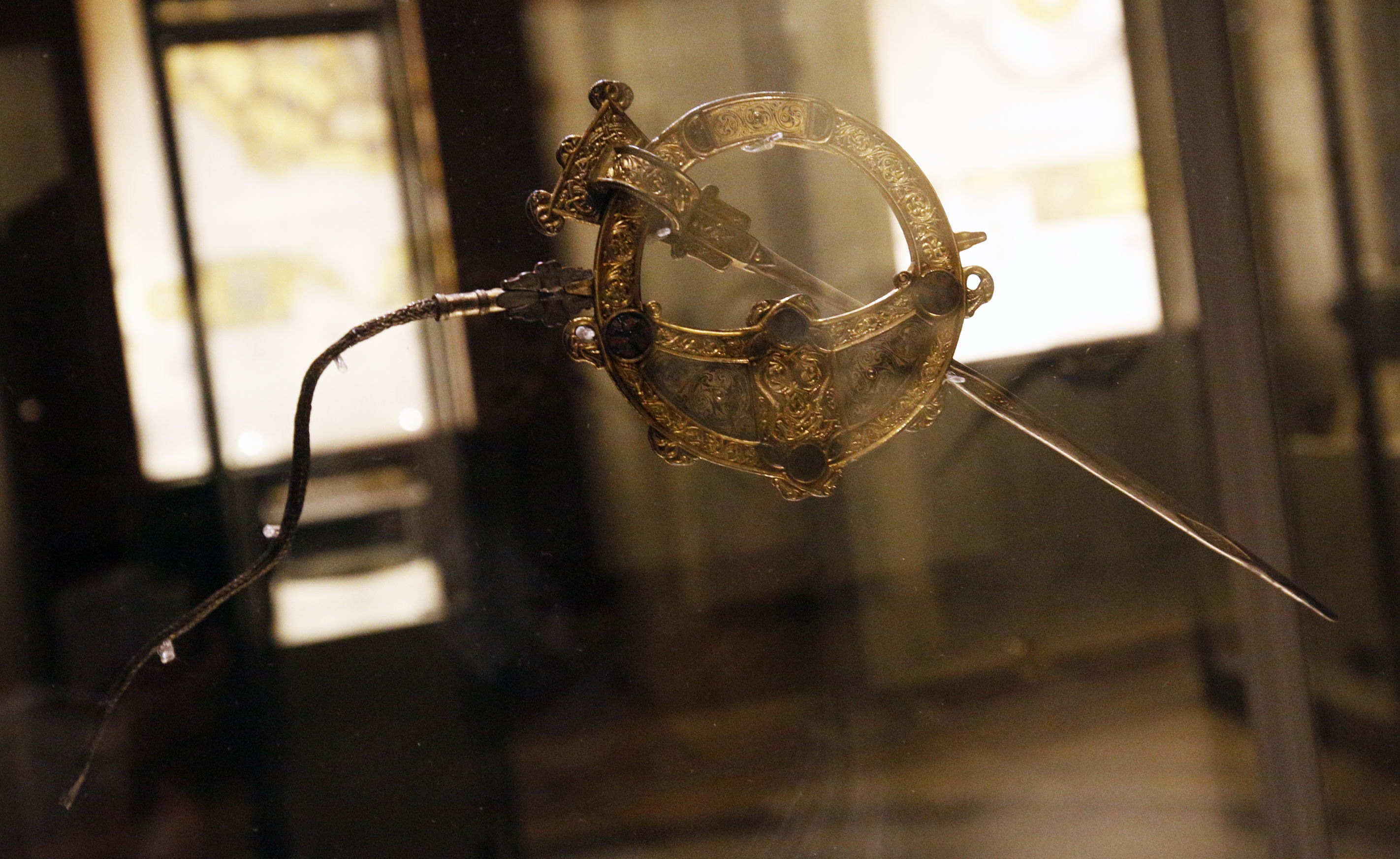

その裏面

同じく国立博物館にある「アーダ(ー)の聖杯」。19世紀にアイルランド南西部のリムリック州アーダのじゃがいも畑で見つかったため、この名がある。750年ころのもので、教会のミサなどでワインを入れるために使われたと考えられる。バイキングの襲撃を恐れて地中に隠されたという説が有力とのこと。銀の基本部分をはじめ、銅、青銅、ガラス、琥珀などの350を超えるパーツからできている。金線の装飾などがある。真ん中の装飾部分は戦士の盾を模しているとのこと。

これがガラス板の上に展示されているのは、底面にも金を使った装飾があるのを見せるためだとのこと。私はそれを知らなかったので見なかった。残念!