「4つの文化歴史的地域の集まった国」をイメージしてみましょう

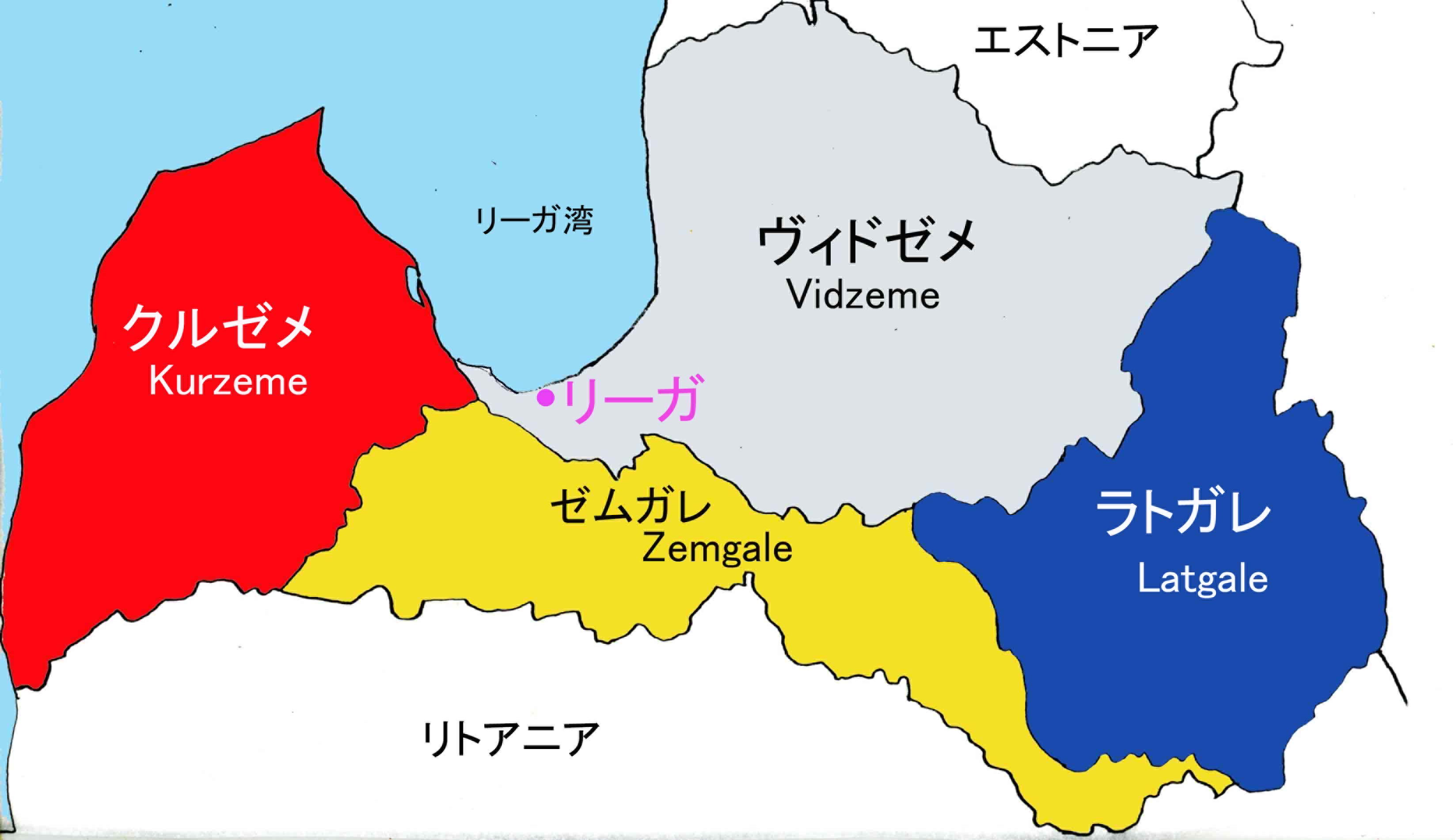

ラトビア共和国憲法第3条は「ラトビア国家の領土は、国際協定で定められた境界内において、Vidzeme、Latgale、Kurzeme、Zemgaleからなる。」と規定している(ラトビア共和国国会(Saeima)サイト「Constitution of Latvia」の翻訳より)。そのラトビア語地名はそれぞれヴィドゼメ、ラトガレ、クルゼメ、ゼムガレと日本語で表記される。この4つは地方行政単位ではなく、かつてそれそれの名に足跡を刻んだ部族名に由来したり、共通の歴史をたどった地域、ラトビア語方言の分布とほぼ一致する、ラトヴィア語で「Latvijas kultūrvēsturiskie novadi」(「ラトビアの文化歴史的地域」)と呼んでいるものである。地図で示すと次のようである。

それぞれの地域の色は、私が勝手に塗ったもので、特にそれぞれ決まっているものではない。ゼムガレの南東部をさらに分けてSēlija セリアとよぶこともある。

日本人には馴染の薄いこれらの文化歴史的地域をイメージできるようにしてみたい。このイメージ形成に大いに寄与すると私が考えるのは、ラトヴィアの伝統的な歌で、その歌詞がラトビアの美しい自然と文化を讃えている「SKAISTA MANA TĒVU ZEME」(美しい私の祖国)を、プロの舞踊団が4地域の特徴的場所でそれぞれの代表的民族衣装を身に着けて同じように踊ったものを合成、編集した、次のYouTubeのビデオである。

https://youtu.be/SBy3WShTJKM

で見られる。

私はこの美しいビデオに感動し、この中のゼムガレの舞台である広い畑だけは場所が分らなかったので行かなかったが、後の3つの地域の踊りの舞台は判明したので、実際に現地に行って見た。これらも踏まえて4地域のイメージを示してみたい。なお、2023年の歌と踊りのフェスティバルの内容は、この4地域からさらに首都リーガと、ゼムガレの南東部のセリアを分離して6地域の集合体として組み立てられていた。

ヴィドゼメは、「中央の地」「中間の地」という意味を示す言葉である。ここは特定の部族から発展したところではなく、様々な部族が移り住み、融合して形成された地域である。首都リーガを含み、その近郊のJūrmalaユールマラなどの海の保養地や、Gaujaガウヤ川というこの国の中を流れる川の中で一番長い川をもち、そしてラトビア最高峰Gaiziņkalnsガイジンカインスも聳えて(?)いる。歴史としては、エストニアと、それぞれの独立まで、途中でスウェーデンによる支配を受けたり、その後のロシア支配下では同じ行政単位となるなどかなり一緒の歩みをしたところである。また、先ほど紹介したビデオでは、Cēsisツェーシス近郊のLiepaリエパ村にあるLielā

Ellīteリェラ・エッリーテまたは Velna ceplis(ヴェルナ・ツェプリス/悪魔の窯)という、古くから聖地とされ、湧水に治癒力があると信じられている、長さ約23mの砂岩の洞窟と、3つのアーチが並ぶ天然のアーケードの前を選んで、別の地域Lielvārdeリエルヴァーデの上下チェック柄の民族衣装を纏った女性たちが踊った。伝説では、洞窟に悪魔が住んでいたが、キリスト教聖職者が来て祈りを捧げると逃げ出し、そこは悪魔を追い出した「聖地」となり湧き出る泉に癒しの力がある、とされてきたという。

聖ペテロ教会から見た、世界文化遺産リーガの旧市街

海沿いの保養地Jūrmalaユールマラ(「海岸」の意味)

ガウヤ川と沿岸の森林。ラトビアの土地の低さが分る。「最高峰」ガイジンカインスは別のところで紹介します。

天然のアーケード

アーケードの奥に泉。右は夏至の日にリエルヴァーデの衣装を着た民族野外博物館のスタッフ。

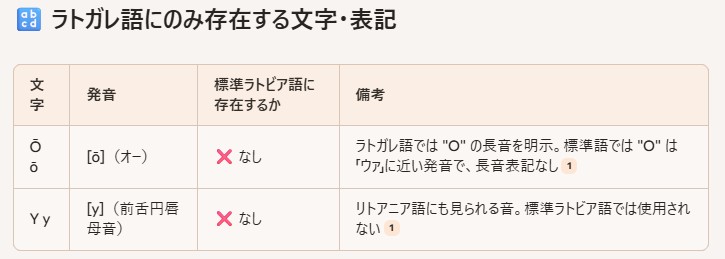

ラトガレは、ラトビア東部を占め、4地域の中では最も湖の多い地域である。かつてのラトガレ族にその名が因むという。「SKAISTA MANA TĒVU ZEME」のビデオでは、Pakalnisパカルニス湖のほとりでラトガレ北部地域の民族衣装を着けて踊っていた。このラトガレは他地域のラトビア語とは違う、ラトガレ方言、というよりも独自の「ラトガレ語」を使う。例えば、下のような独自の文字を使ったりする。ラトガレは、ポーランドの支配を受けた点で、他の地域と歴史が異なり、他の地域には少ないカトリック教徒が多い。

この表は、Wikipedia 「ラトガレ語」などを参考に、私とCopilotとの対話で作成した

ビデオ撮影をしたパカルニス湖。実際に踊った場所に湖岸の風景が似ていたが、雨が降りしきっていたためこれ以上別のところに移動して比べての確定をすることができなかった。右は踊りの祭典より。

晴れていれば、とりわけ湖面が青緑色で美しく、特別な展望台まで設置されている代表的観光地čertokaチェルトカ湖。残念ながら雨でこの始末!

毎年8月のある日に、多数のカトリック信者が終結するAglonaアグロナ大聖堂と中の祭壇

クルゼメは、かつてのバルト系民族のクール人の居住地に名前の謂れをもつラトビア西部の地域。ゼメは「土地」の意味。4地域で唯一東西南北のうち3方向(西、北、東の半分)に海岸をもち、かつての軍港リエパーヤがあるなど、海に一番関係のある地域と言えよう。「SKAISTA MANA TĒVU ZEME」のビデオでは、ヴィドゼメのユールマラのようにリゾート化されていないが同じような砂浜の西岸Jūrkalneユルカルネの海岸で、この地域の代表的なNīcaニーツァの衣装を着けた人々が踊っていた。

ここは、歴史的には、16世紀後半、他地域がスウェーデンやポーランドの支配下に入ったとき、次のゼムガレとともに、最後のドイツ騎士団長が「クールラント公国」という半独立国を形成したところである。

さらに、この地域の特徴として2つの「少数民族」の文化を保護していることがある。

①かつて現ヴィドゼメにいた先住フィン・ウゴール系民族(エストニア人と同系)で、現在母語者が絶滅したリーブ人の集落や、資料展示も兼ねた

「ゲストハウス」があること、

②1620年代に、ある領主が、ポーランドに行ったとき一目惚れした宮廷の女官から、結婚の条件としてプロテスタントからカトリックへの改宗を求められ、

それに従い、さらに領民までカトリック化し、Suitiスィティ(語源には諸説)という独自の宗教・文化・民族(現200人以上)を形成した現Alsunga

アルスンガ村とその博物館を維持していること。ちなみにスィティは世界無形文化遺産である。

ユルカルネ海岸と、Nīcaニーツァの衣装(踊りの祭典より)

クルゼメ北西端のKolka岬。西からのバルト海の波と、北東からのリーガ湾からの波が、別々の角度で打ちつける

リーブ人(左) と スイティ(右) のイメージ

ゼムガレは、かつてこの地にいたゼムガレ人にその名を因む。zem「下」+gale「端」ということで、「低地の端の地」という意味とのこと。その地形の多くが平坦で肥沃な土地であることを示している。その肥沃な豊かさは、この地域の民族衣装にも反映されており、女性のスカートのストライプ模様に、豊穣を示す菱形や麦の穂、畑などを抽象化した模様がデザインされているという。歴史的には、クルゼメとともにクールラント公国を形成し、その首都のJelgavaイェルガヴァをもっていた。「SKAISTA MANA TĒVU ZEME」のビデオでは、どこかの広い畑と思われるところでこの地の民族衣装を着て踊っていた。

2024年6月に撮影したゼムガレの農地の一コマと2023年に歌と踊りの祭典で撮影したゼムガレの民族衣装

ラトガレ側の高い展望台から見たダウガバ川の向こうのゼムガレの地

イェルガヴァのかつてのクールラント宮殿